日志

两枚铜镜

|

2021-6-27

台北故宫博物院馆藏有两枚铜华连弧纹铜镜。都带二十五字铭文:炼治同(铜)华清而明,以之为竟(镜) 宜文章,长年益寿去不羊(祥),与天无亟(极)。

两枚,各有八卦图样和十二个乳丁,品相完美,用绸套包裹。一枚铜镜上面,有三十五字铭文。不全认识,大约有“湅治铜华清而明,以之为镜而宜文章。口延年益寿去不羊,与天毋亟而日月之光毋相忘”等字样。

- 上世纪50年代湖南长沙伍家岭出土的湅治铜华连弧纹铜镜,钮座为并蒂连珠纹,钮座外为浅浮雕的内向八连弧纹,宽平的外缘让铜镜显得沉稳。连弧纹外有扁方的隶书铭文带一周,内容为:湅治铜华清而明,以之为镜宜文章,延年益寿去不羊,与天毋亟而日月之光,千秋万岁长生未央。

- 文物图档编号:C1A000189N000000000PAB 朝代:汉 类别:铜器 功能:礼器 质材:矿物;金属;青铜 说明文:圆镜,圆钮、圆钮座。内区饰连弧纹,铭文带二十五字,外区饰连山文与云纹。

- 汉铜华连弧纹镜 文物图档编号:C1A000313N000000000PAB 朝代:汉 类别:铜器 功能:礼器 质材:矿物;金属;青铜 说明文: 圆镜,半球钮、圆钮座。镜背饰连弧纹、铭文一周二十五字,镜缘饰三角形纹及云纹。铭文二十五字:炼治同(铜)华清而明,以之为竟(镜) 宜文章,长年益寿去不羊(祥),与天无亟(极)。

- 直径18.8厘米,圆钮,柿蒂纹钮座,蒂间饰有花苞纹,内区为内向八连弧纹,形成弧形八角星形,外区两周短斜线纹之间有铭文带:湅治铜华清而明,而之为镜宜文章,长年益寿去不羊,与天毋亟而日月光,千秋长世未央一□。字体方正,宽平素缘。此类铜镜在汉代盛极一时。

另外的一枚,是存世量较少的日有熹月有富镜。有三十四字铭文,“日有熹,月有富,乐毋有事,宜酒食,居而必安,毋忧患,竽瑟侍兮,心忘欢,乐己茂兮,固常然”字样,说是传说中的透光镜,在太阳光下反照铜镜,屋内墙上就能映出铜镜背面的文字和花纹。

- 日有熹连弧纹铭文镜,是“日有熹月有富”镜的简称。圆形,圆钮,半圆形穿孔,并蒂连珠纹钮座,座外一周凸弦纹圈带和一周内向连弧纹圈带,其间有纹饰,之外两周短斜线纹间有铭文带,宽平缘。日有熹连弧纹铭文镜,在陕西、河南等地均有发现,数量较少。本文只从《长安汉镜》中查阅到1面,其相对年代应为西汉晚期。其铭文内容为:日有熹,月有富,乐无有事,宜酒食,居而必安,无忧患,竽瑟侍兮,心志欢,乐己茂极,固常然。字铭略显方正呆滞,属方篆隶,宽平缘。

这样的西汉透光镜,上博收藏有至少三枚,其中的一枚,四周装饰八曲连弧纹,叫见日之光。此镜因在铜镜背面花纹外侧有铭文见日之光,天下大明,所以得名。为镇馆之宝,严禁出国展览。

- 该透光镜于1982年,鄂州博物馆在鱼峰区九头山发现的墓葬群出土。透光镜半径3.7cm,直径7.4cm,为西汉时代照人面容用的青铜镜。由于镜面非常薄,铸造时背面的文字和图案也在正面的镜面上留下了不易察觉的纹路。当作为镜子使用时,它与一般的青铜镜无异;但当用光打在镜面上时,其反射出的光斑就会呈现出与镜背面类似的图案,就好像光透过了铜镜,把背面的图案反射出来了。此镜因在铜镜背面花纹外侧有铭文见日之光,天下大明,所以得名。透光镜的奇妙一度引起了人们的好奇,经过文物工作者与科技工作者的合作研究,透光镜的谜底已被揭开。

- 铸造透光镜有两个关键:一是铸造过程中的冷却凝固的工艺,即铜镜在迅速冷却时,镜背的花纹在凝固收缩中,纹饰的凹凸会使镜面产生与镜背相应的轻微起伏;二是研磨抛光的工艺,镜面在研磨抛光中又产生新的弹性变形,进一步增添了镜面起伏。当两个条件都具备时,就会产生透光效应。

- 这面见日之光透光镜,经简单的加工研磨、抛光等,其光亮的镜面在承受日光或聚光灯的照射时,可反映出它背面的铭文和图像。

台北的故宫博物院,也收藏有一枚西汉中晚期的透光镜,直径19.2公分,叫宜子孙,是透光镜中尺寸较大者。带十六个乳丁,十九字铭文:□富宜子孙□力治事日□月□□身顺□至□。

《解密透光镜—来自两千多年前的古代黑科技》一文中说,汉代铜镜透光的成因,与铸造产生的曲率无关,而是当镜面最薄处的厚度被磨至1毫米左右时,才因各部位的厚、薄硬度不同,从而造成各部位被磨削的深度不同,开始产生新的曲率所致。也就是说,只有被磨过,才可以有透光的功能。上海博物馆和河南博物院,也都是经过对古镜打磨加工过,才产生了透光的效果。这是对历史文物的人为破坏,因为某位大人物的指示而不计代价,不值得大张旗鼓地宣扬的。

- 古代青铜镜凡镜面最薄处厚度不足1毫米者,当时大都应该具备透光的功能,特别是从西汉中期开始出现的日光镜、昭明镜。这两个镜种背纹上出现了明显的厚薄差异,使得镜体的合金在浇注后的结晶过程中形成了不同的金相结构。因各种金相结构的硬度值不同,致使磨出的镜面产生曲率,从而产生透光效应。磨削镜面时,将镜心最薄处的厚度磨至1毫米以下,才能将铸态毛坯层及镜面的氧化层全部磨完。当镜心最薄处的厚度低于1毫米时,是很容易产生曲率的。因此自古至今,发现这两个镜种有透光功能的为数最多。

- 一时不能给予圆满答复的博物馆人员在送走总理后,对透光镜进行了研究,经过多次失败后最终证明,铜镜能透光,首先是铸造时边缘要比中间厚;其次是磨镜的时候要从边缘开始,如果从中间磨,就没了透光效果。更概括的解释就是铸造与磨制时的镜面薄厚不均使反射强度不同而形成了透光现象。说到这里,如果研究人员要早点看到沈括的《梦溪笔谈》,应该就能少走很多弯路吧!

相似的情况,也发生在国外的博物馆中。例如在江户时代,日本人就也可以生产透光铜镜了,当然是从中国学来的技术,他们为了能躲过天皇和政府的禁令,能够把耶稣基督的头像和十字架,巧妙地藏在透光镜的花纹中,西方人看到后,十分的惊奇,就称之为魔镜。不过现代的日本学者和匠人,在没有损害古镜镜面的情况下,还是攻克了这一奇巧淫技,成功地复制出了透光镜。

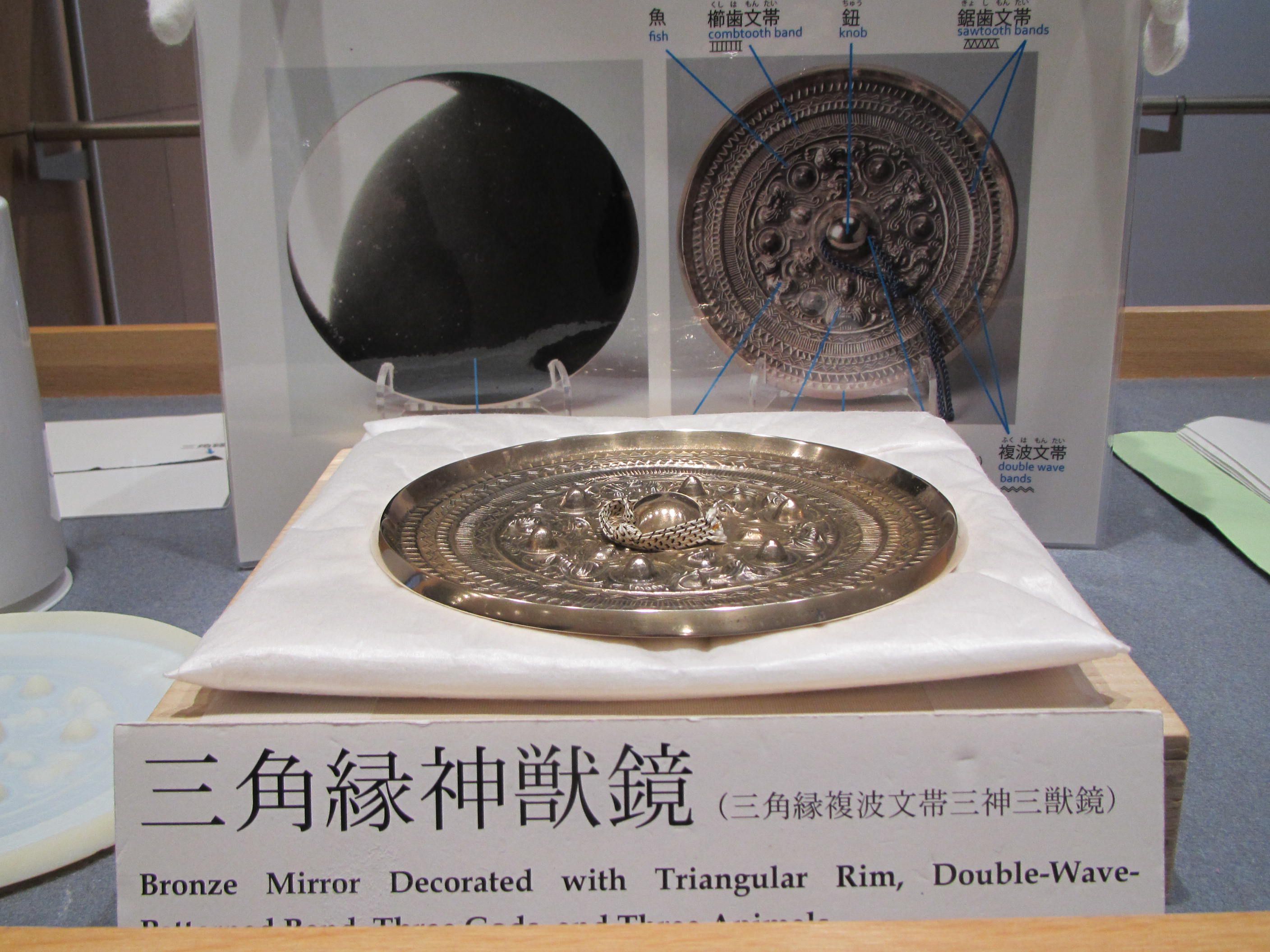

- この三角縁神獣鏡は、福島県でも会津若松市の大塚山古墳で出土しています。しかしこれらの三角縁神獣鏡には錆(さび)がある上ほとんど光を反射せず、重要文化財のために磨くことができないので、実験はできないでいました。(福岛县会津若松市大冢山古坟出土的三角棱兽镜。这些三角框兽镜已经生锈,几乎不反射光线,而且因为是重要的文化财产,没办法打磨,因此不能够进行实验。可是,爱知县犬山市东宫古墓出土的三角边兽镜,保存相对完好,用激光束精确测量,使用与实物相同的铜复制,表面经过抛光,当时的外观已经完成,当它暴露在阳光下时,反射光成功地投射出与镜子背面绘制的相同的图案。)

鄂州号称铜镜之乡,据文物考古发现,鄂州境内出土的铜镜数量众多、种类齐全,涵盖了战国至明清的各个朝代,因而鄂州被誉为中国“古铜镜之乡”。1995年,鄂州市成立了博物馆文物复原复制研究所,开展古代青铜镜、青铜斝、鼎、尊等青铜器范铸工艺的研究,并进一步完善了青铜镜的生产工序。

青铜镜是断层的工艺,董亚巍先生经过多年的实验反复摸索,终于掌握了古镜工艺,甚至超过了古镜的质量,执着的艰辛换得了成果,范铸工艺是一项系统工程,非一人所能完成,工艺环环相扣,在没有经济的条件下,只有找同学朋友亲戚帮忙出力,招聘徒弟学习工艺,靠自己苦干钻研,最终得到高等学者赞赏,中国历史博物馆馆长俞伟超先生,得知用范铸方法恢复铜镜工艺,特定制两枚隋代铜镜,做为国礼赠送“萨马兰奇”先生,将范铸工艺引荐给湖北省文物局,后在鄂州博物馆传承工艺至退休,给鄂州铜镜的研究,做出了前所未有的贡献,收到社会广泛关注,那段艰辛是无与伦比的,也是常人难以坚守的!

上世纪七八十年代,鄂州青铜镜专家董亚巍就开始了古铜镜复制的探索,经过潜心研究,摸索出透光铜镜的化学成分和透光原理,成功复原复制出透光青铜古镜。独树一帜的“透光”技术,即通过阳光或者灯光照射,镜面可将设定的图案和文字透射出来,全国范铸和青铜专家鉴定后认为已达到国内同行业领先水平。

https://culture-travel.cctv.com/20120821/102529.shtml?spm=C87427430123.PBuKp5Nk2mJN.0.0

全部作者的其他最新日志

- • 西方爱情诗选 之 我思故我爱

- • 从文自传 之 湘西儒将

- • 千年世家 之 神仙打架

- • 从文自传 之 杀人

- • 灯下漫笔 之 河南匪气

- • 租界里的杂文 之 募捐