日志

苏联为什么不发展晶体管 —— 公司的力量

热度 2 |

苏联为什么不发展晶体管?

—— 因为很难

****************************************************************************

就象任何新鲜事物一样一开始并不总是顺利,晶体管在发明后面临着很多问题。所以美国军方在资助了多年后,发现难以继续支持,把这个产业化的任务甩给了私人 公司,因为确实有不少问题。首先是材料。尽管半导体材料很多,但晶体管主要的材料是金属锗,还不是后来名满世界的硅, 因为硅当时的提纯工艺还不完善。锗是一种稀有金属,银灰色晶体,熔点937.4℃,沸点2830℃,密度5.35克/立方厘米(20℃),室温下晶态锗性 脆,可塑性很小。在地壳中含量:(ppm)1.8 , 主要矿物有硫银锗矿、黑硫银锡矿、锗石、硫锗铁铜矿。但这些独立矿藏量稀少。大量的锗分散在煤及金属硅酸盐和硫化物矿中,锗在各类煤中的含量为 0.001%~0.1%,以低灰分的煤中含锗多,所以可由二氧化锗用碳还原制得。也可以从煤气发生炉生产烟道中的灰尘中回收。

锗有着良好的半导体 性质,如电子迁移率、空穴迁移率等等。在高纯锗中掺入三价元素(如铟、镓、硼)、得到P型锗半导体;掺入五价元素(如锑、砷、磷),得到N型锗半导体。此 外锗材还用于辐射探测器及热电材料。高纯锗单晶具有高的折射系数,对红外线透明,不透过可见光和紫外线,可作专透红外光的锗窗、棱镜或透镜。锗和铌的化合 物是超导材料。二氧化锗是聚合反应的催化剂,含二氧化锗的玻璃有较高的折射率和色散性能,可作广角照相机和显微镜镜头,三氯化锗还是新型光纤材料添加剂。 而硅虽然遍布地球,也就是一般沙子二氧化硅的主要成分,但高纯硅的工艺还没发明,所以提炼技术在初期和锗一样,而且锗半导体三极管的增益大,频率响应好, 尤其适用于低压线路,所以一开始无论美国还是苏联都以锗为第一代晶体管主要材料。

****************************************************************************

苏联生产晶体管

因为实验室成果要转化为工业化生产必须解决很多问题,他们一开始并没有生产半导体材料的经验,全部工艺设计都是由位于列宁格勒的“斯维特兰娜”电子管厂协 助,因为电子管生产中需要高真空设备。但是在生产中他们发现,半导体材料的生产对环境的要求实在太苛刻了,电子管工厂的标准并不适应,所以他们从新设计, 从净化车间,到高纯水制备以至到后来,连烧结单晶的马弗炉的类型,晶体管的电极材料,称重手动线,石墨带材、流程控制时间的秒表等等,这些操作所需的准确 度,及设备都是要达到实验室级的。这个难坏了那些习惯了真空管的家伙们,以至于他们都想撂挑子不干了。

此外,晶体管材料的掺杂、封装技术也是第一次接触,尽管今天看来那些管腿土的掉渣,但在当时都是革命性的工艺。何谓掺杂?半导体的导电能力取决于他们的纯 度,完全纯净或本征半导体的导电能力很低,因为他们只含有很少的热运动产生的载流子。某种杂质的添加能极大的增加载流子的数目。这些掺杂质的半导体能接近 金属的导电能力。轻掺杂的半导体可能在每十亿中只有一小部分,但由于半导体对于杂质的极度敏感性,很难制造真正的本征物质,因此实际上半导体器件几乎都是 由掺杂物质制造的。

就这样,1953年年在脉冲星诞生了苏联第一批点接触型锗晶体管КС1和КС8,前者工作在5MHz的放大电路中,后者工作在 1.5MHz-5MHz的振荡电路中。同期,НИИ-160研究所(伊斯托克)也开始生产С1 - С4二极管,产量为几十块/天。 1955年面接触型锗晶体管КСВ-1 和КСВ-2 问世,而同时列宁格勒的“斯维特兰娜”电子管厂也开始生产晶体管。

到1956年,苏维埃第一个硅晶体管П104诞生,这个比美国晚了6年。但是,这还不是问题,尽管有象伯格院士这样的有识之士支持,但苏联仍有不少人反对 晶体管产业化。有些是出于部门利益,有些是出于无知,有些是出于学术分歧,包括苏联半导体权威约飞院士都不支持锗半导体研究,据复旦大学物理系教授王讯回 忆1956年他在中国科学院物理研究所进行半导体研究实习的时候说“当时国内的锗、硅半导体材料是根本没有的,在苏联也不重视对锗材料和锗晶体管的研究。 苏联当时半导体界受其权威约飞的控制,只相信他们自己的研究方向,做半导体热电效应和温差发电等”,所以他们只能按照苏联专家的建议做一般材料研究。

由 于苏联国内的影响,以至于在1956年在苏联部长会议一次讨论中,出现了“晶体管永远不会成为一个有用的东西,充其量就是做助听器,让社会保障机构去干 吧!”的结论。这很正常

当时正是苏联紧锣密鼓准备火箭发射和宇航突破的关键时期,由于晶体管技术的不成熟,加上苏联此时又出现了一个电子管技术的突破,因此很多人相信电子管仍然有生命力。

说到苏联晶体管技术发展的时候,我们又得回过头讲讲电子管。听上去有些滑稽,是不是?但是我们如果不说这个电子管,可能你很难理解苏联为什么一直坚持发展电子管和模拟电子技术,即使是苏联在微电子技术奋起直追的同时也不放弃,并直到今天还在发展。

说起电子管,恐怕今天只有一些音响发烧友和退休的电子科技专家们还了解,可以说,现在除了独联体,没有什么国家在大学还讲电子管。但是,就象晶体管开创了信息时代一样,电子管将人类带入电子时代。

由于电子管的特性,一般体积较大,如何缩小体积就成为一个重大课题。在50年代初,随着晶体管固态器件的革命性突破,美国企业开始转向晶体管,但是瓦伦丁 坚信,电子管必定有潜力可挖。1946年,他就开始进行设计,到1953年完成了杆状核心真空管Стержневая радиолампа的设计。

从上面的这2张我们可以看出,瓦伦丁的杆状真空管体积上已经有了明显进步,不再是那种圆圆胖胖的玻璃管形状,而更重要的是,这种真空管的结构也和传统管有明显不同。

更为重要的是,这种电子管不仅高频性极好,而且几乎克服了电子管相比当时晶体管的种种缺点:坚固,抗振动;工作温度范围:-60~+150度;寿命大于 5000小时,相对于传统的真空管不工作超过500小时,这堪称划时代飞跃!这个“金系列”超小型杆状管系列包括:1Ж17Б, 1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж26А, 1Ж29Б, 1Ж30Б, 1Ж36Б, 1Ж37Б, 1Ж42А, 1П5Б, 1П22Б-В, 1П24Б-В, 1П32Б, 2П5Б

50年代的早期,和美国的太空竞赛已经在明争暗斗的进行。当时的美国人已经打算在第一个人造卫星上采用晶体管,而此时的苏联,锗晶体管技术还未过关,因为 锗晶体管有着天生的温度工作区狭窄的缺陷,在航天级的设备上应用有很大的不稳定性,所以在当时,科罗廖夫按照取舍原则,果断决定采用这种电子管,于是瓦伦 丁的这个系列注定要在冷战时期的“大对抗”中发挥了历史性的作用。

1957年10月4日,莫斯科时间22时28分,苏联第一颗卫星成功发射,并顺利进入太空轨道。这颗人造地球卫星为球形,直径58厘米,重83.6公斤。 密封的球体由铝合金制成,里面装满了无线电设备和电池,卫星电源为银锌蓄电池,可供使用2-3个星期。卫星上有两个交替工作的无线电发射器,其功率为1 瓦,信号波长分别为15米和7.5米。卫星外表安有四根杆状天线,长度为2.4到2.9米不等。卫星信号的延续时间为0.3秒,全世界的无线电爱好者都能 在20MHz和40MHz频段上清晰地收听到太空里哔-哔的声音。其中采用了40个功率1瓦的1П24Б发射管。而后来上天的美国卫星,虽然是晶体管,但 发射功率有限,只有60mW,只能用灵敏度高的短波电台收到,瓦伦丁的电子管优势尽显,声耀太空!

************************************************************************

随着瓦伦丁的杆状电子管的成功,苏联在当时情况下具备了电子产品小型化的要素,特别是这些小型管确实具有所需要的稳定可靠的特点,直到世界第一个宇航员加加林上天时的通信、对讲系统都是杆状电子管系统,

苏联国防工业也大量采用了超小型管,著名的产品还有苏联第一代反坦克导弹的指令制导系统。苏联第一代反坦克导弹9K11,代号“宝贝Малютка”,北 约代号AT-3“萨格尔(或耐火箱)”,这是苏联20世纪60年代发展和装备部队的第一代反坦克导弹,采用架式发射,目视瞄准跟踪,手动操纵,有线传输指 令。该弹的苏军代号为9M14。

该导弹于60年开始服役、1965年前苏联红场阅兵时展出,同年装备苏军摩托化步兵团反坦克导弹连,其他原华约国家和阿拉伯国家也相继大量装备。1973 年10月第四次中东战争中,埃及、叙利亚曾大量使用,并取得了很好的作战效果。其无线电指令接收机就采用了杆状电子管电路设计。

相比之下,50年代末苏联当时的晶体管技术还不成熟,

60-70年代苏军装备的无线电台基本上都是超小型电子管和晶体管混合,充分发挥各自的优点

******************************************************************

继续介绍信息时代的开端。晶体管的发明弥补了电子管的不足,但工程师们很快又遇到了新的麻烦。虽然那个时代的工程师们因为晶体管发明而备受鼓舞,开始尝试 设计高速计算机,但是问题还没有完全解决:把晶体组件变成电路,还是太笨重了,设计的电路有几千米长的线路和上百万个焊点,每个焊点必须使用手工锡焊连 接,相当费时而且成本高,建造它的难度可想而知。

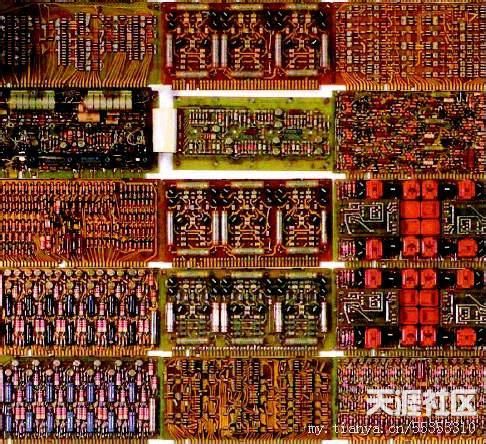

请仔细看D-17B计算机,你就会发现这台计算机是无数块电路板按照扇形排列,当然都是加固安装,以密密麻麻的信号电缆连接起来,这些信号电缆按照航空航 天军标要求非常严格。但是当我们抽出其中一块,你就会发现,原来电路板上密密麻麻的都是晶体管和阻容元件焊接其上,其复杂程度叫人头大。所以当时科学家和 工程师们仍然希望有更好更先进的技术出现。如果说一个人一生中做出过一项发明,而这一发明不仅革新了我们的工业,而且改变了我们生活的世界,那就非杰克· 基尔比和他的集成电路莫属了。

杰克·基尔比1923年出生于美国密苏里州杰斐逊城, 从小就对电子学有着浓厚的兴趣,读书时他立志成为一名电气工程师。 后来基尔比进入伊利诺斯大学学习电子学,1947年取得电子工程学学士学位,1950年在威斯康星大学获得电子工程硕士学位。

1958 年,34岁的基尔比来到德州仪器公司,从事电路小型化研制。他刚报到没几天,公司全体员工外出度假。按照德州仪器公司当时的惯例,作为一名新员工,他还没 有资格享受长假,所以基尔比就选择独自一人留在实验室工作。他仔细研究了一些电子线路图和设计方案后,突然产生了一个想法:电路中所有的有源器件和无源元 件,都可以在同一块基板上用制作晶体管的办法制作出来。当老板度完假回来时,基尔比已经完成了新方案的设计图。 1958年9月12日,基尔比研制成功世界上第一块集成电路。基尔比回忆:“当时大家都毫不怀疑,只是担心怎样提高产量”。基尔比转换了思维角度,提出了 一个突破性的想法,便改变了我们这个世界。

几根零乱的电线将五个电子元件连接在一起,就形成了历史上第一个集成电路。虽然它看起来并不美观,但事实证明,其工作效能要比使用离散的部件要高得多。历 史上第一个集成电路出自杰克-基尔比之手。集成电路的发明开拓了电子器件微型化的新纪元,开创了人类硅文明时代,引领人们走进信息社会。它的诞生使微处理 器的出现成为了可能,也使计算机走进人们生产生活的各个领域。今天,集成电路在各行各业中获得了广泛的应用,人类生活中,芯片无处不在。到2000年,集 成电路问世42年以后,基尔比因集成电路的发明被授予了诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖评审委员会曾经这样评价基尔比:“为现代信息技术奠定了基础”。这迟来 42年的诺贝尔奖对于基尔比来说实属不易,这也许和他只有硕士学位有关,另外就是业界对于集成电路的发明是工业发明还是科学发现一直有争议。不管怎么说, 基尔比获此殊荣当之无愧,集成电路的发明给整个社会带来了翻天覆地的变化。

—— 因为很难

****************************************************************************

就象任何新鲜事物一样一开始并不总是顺利,晶体管在发明后面临着很多问题。所以美国军方在资助了多年后,发现难以继续支持,把这个产业化的任务甩给了私人 公司,因为确实有不少问题。首先是材料。尽管半导体材料很多,但晶体管主要的材料是金属锗,还不是后来名满世界的硅, 因为硅当时的提纯工艺还不完善。锗是一种稀有金属,银灰色晶体,熔点937.4℃,沸点2830℃,密度5.35克/立方厘米(20℃),室温下晶态锗性 脆,可塑性很小。在地壳中含量:(ppm)1.8 , 主要矿物有硫银锗矿、黑硫银锡矿、锗石、硫锗铁铜矿。但这些独立矿藏量稀少。大量的锗分散在煤及金属硅酸盐和硫化物矿中,锗在各类煤中的含量为 0.001%~0.1%,以低灰分的煤中含锗多,所以可由二氧化锗用碳还原制得。也可以从煤气发生炉生产烟道中的灰尘中回收。

锗有着良好的半导体 性质,如电子迁移率、空穴迁移率等等。在高纯锗中掺入三价元素(如铟、镓、硼)、得到P型锗半导体;掺入五价元素(如锑、砷、磷),得到N型锗半导体。此 外锗材还用于辐射探测器及热电材料。高纯锗单晶具有高的折射系数,对红外线透明,不透过可见光和紫外线,可作专透红外光的锗窗、棱镜或透镜。锗和铌的化合 物是超导材料。二氧化锗是聚合反应的催化剂,含二氧化锗的玻璃有较高的折射率和色散性能,可作广角照相机和显微镜镜头,三氯化锗还是新型光纤材料添加剂。 而硅虽然遍布地球,也就是一般沙子二氧化硅的主要成分,但高纯硅的工艺还没发明,所以提炼技术在初期和锗一样,而且锗半导体三极管的增益大,频率响应好, 尤其适用于低压线路,所以一开始无论美国还是苏联都以锗为第一代晶体管主要材料。

****************************************************************************

苏联生产晶体管

因为实验室成果要转化为工业化生产必须解决很多问题,他们一开始并没有生产半导体材料的经验,全部工艺设计都是由位于列宁格勒的“斯维特兰娜”电子管厂协 助,因为电子管生产中需要高真空设备。但是在生产中他们发现,半导体材料的生产对环境的要求实在太苛刻了,电子管工厂的标准并不适应,所以他们从新设计, 从净化车间,到高纯水制备以至到后来,连烧结单晶的马弗炉的类型,晶体管的电极材料,称重手动线,石墨带材、流程控制时间的秒表等等,这些操作所需的准确 度,及设备都是要达到实验室级的。这个难坏了那些习惯了真空管的家伙们,以至于他们都想撂挑子不干了。

此外,晶体管材料的掺杂、封装技术也是第一次接触,尽管今天看来那些管腿土的掉渣,但在当时都是革命性的工艺。何谓掺杂?半导体的导电能力取决于他们的纯 度,完全纯净或本征半导体的导电能力很低,因为他们只含有很少的热运动产生的载流子。某种杂质的添加能极大的增加载流子的数目。这些掺杂质的半导体能接近 金属的导电能力。轻掺杂的半导体可能在每十亿中只有一小部分,但由于半导体对于杂质的极度敏感性,很难制造真正的本征物质,因此实际上半导体器件几乎都是 由掺杂物质制造的。

就这样,1953年年在脉冲星诞生了苏联第一批点接触型锗晶体管КС1和КС8,前者工作在5MHz的放大电路中,后者工作在 1.5MHz-5MHz的振荡电路中。同期,НИИ-160研究所(伊斯托克)也开始生产С1 - С4二极管,产量为几十块/天。 1955年面接触型锗晶体管КСВ-1 和КСВ-2 问世,而同时列宁格勒的“斯维特兰娜”电子管厂也开始生产晶体管。

到1956年,苏维埃第一个硅晶体管П104诞生,这个比美国晚了6年。但是,这还不是问题,尽管有象伯格院士这样的有识之士支持,但苏联仍有不少人反对 晶体管产业化。有些是出于部门利益,有些是出于无知,有些是出于学术分歧,包括苏联半导体权威约飞院士都不支持锗半导体研究,据复旦大学物理系教授王讯回 忆1956年他在中国科学院物理研究所进行半导体研究实习的时候说“当时国内的锗、硅半导体材料是根本没有的,在苏联也不重视对锗材料和锗晶体管的研究。 苏联当时半导体界受其权威约飞的控制,只相信他们自己的研究方向,做半导体热电效应和温差发电等”,所以他们只能按照苏联专家的建议做一般材料研究。

由 于苏联国内的影响,以至于在1956年在苏联部长会议一次讨论中,出现了“晶体管永远不会成为一个有用的东西,充其量就是做助听器,让社会保障机构去干 吧!”的结论。这很正常

当时正是苏联紧锣密鼓准备火箭发射和宇航突破的关键时期,由于晶体管技术的不成熟,加上苏联此时又出现了一个电子管技术的突破,因此很多人相信电子管仍然有生命力。

说到苏联晶体管技术发展的时候,我们又得回过头讲讲电子管。听上去有些滑稽,是不是?但是我们如果不说这个电子管,可能你很难理解苏联为什么一直坚持发展电子管和模拟电子技术,即使是苏联在微电子技术奋起直追的同时也不放弃,并直到今天还在发展。

说起电子管,恐怕今天只有一些音响发烧友和退休的电子科技专家们还了解,可以说,现在除了独联体,没有什么国家在大学还讲电子管。但是,就象晶体管开创了信息时代一样,电子管将人类带入电子时代。

由于电子管的特性,一般体积较大,如何缩小体积就成为一个重大课题。在50年代初,随着晶体管固态器件的革命性突破,美国企业开始转向晶体管,但是瓦伦丁 坚信,电子管必定有潜力可挖。1946年,他就开始进行设计,到1953年完成了杆状核心真空管Стержневая радиолампа的设计。

从上面的这2张我们可以看出,瓦伦丁的杆状真空管体积上已经有了明显进步,不再是那种圆圆胖胖的玻璃管形状,而更重要的是,这种真空管的结构也和传统管有明显不同。

更为重要的是,这种电子管不仅高频性极好,而且几乎克服了电子管相比当时晶体管的种种缺点:坚固,抗振动;工作温度范围:-60~+150度;寿命大于 5000小时,相对于传统的真空管不工作超过500小时,这堪称划时代飞跃!这个“金系列”超小型杆状管系列包括:1Ж17Б, 1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж26А, 1Ж29Б, 1Ж30Б, 1Ж36Б, 1Ж37Б, 1Ж42А, 1П5Б, 1П22Б-В, 1П24Б-В, 1П32Б, 2П5Б

50年代的早期,和美国的太空竞赛已经在明争暗斗的进行。当时的美国人已经打算在第一个人造卫星上采用晶体管,而此时的苏联,锗晶体管技术还未过关,因为 锗晶体管有着天生的温度工作区狭窄的缺陷,在航天级的设备上应用有很大的不稳定性,所以在当时,科罗廖夫按照取舍原则,果断决定采用这种电子管,于是瓦伦 丁的这个系列注定要在冷战时期的“大对抗”中发挥了历史性的作用。

1957年10月4日,莫斯科时间22时28分,苏联第一颗卫星成功发射,并顺利进入太空轨道。这颗人造地球卫星为球形,直径58厘米,重83.6公斤。 密封的球体由铝合金制成,里面装满了无线电设备和电池,卫星电源为银锌蓄电池,可供使用2-3个星期。卫星上有两个交替工作的无线电发射器,其功率为1 瓦,信号波长分别为15米和7.5米。卫星外表安有四根杆状天线,长度为2.4到2.9米不等。卫星信号的延续时间为0.3秒,全世界的无线电爱好者都能 在20MHz和40MHz频段上清晰地收听到太空里哔-哔的声音。其中采用了40个功率1瓦的1П24Б发射管。而后来上天的美国卫星,虽然是晶体管,但 发射功率有限,只有60mW,只能用灵敏度高的短波电台收到,瓦伦丁的电子管优势尽显,声耀太空!

************************************************************************

随着瓦伦丁的杆状电子管的成功,苏联在当时情况下具备了电子产品小型化的要素,特别是这些小型管确实具有所需要的稳定可靠的特点,直到世界第一个宇航员加加林上天时的通信、对讲系统都是杆状电子管系统,

苏联国防工业也大量采用了超小型管,著名的产品还有苏联第一代反坦克导弹的指令制导系统。苏联第一代反坦克导弹9K11,代号“宝贝Малютка”,北 约代号AT-3“萨格尔(或耐火箱)”,这是苏联20世纪60年代发展和装备部队的第一代反坦克导弹,采用架式发射,目视瞄准跟踪,手动操纵,有线传输指 令。该弹的苏军代号为9M14。

该导弹于60年开始服役、1965年前苏联红场阅兵时展出,同年装备苏军摩托化步兵团反坦克导弹连,其他原华约国家和阿拉伯国家也相继大量装备。1973 年10月第四次中东战争中,埃及、叙利亚曾大量使用,并取得了很好的作战效果。其无线电指令接收机就采用了杆状电子管电路设计。

相比之下,50年代末苏联当时的晶体管技术还不成熟,

60-70年代苏军装备的无线电台基本上都是超小型电子管和晶体管混合,充分发挥各自的优点

******************************************************************

继续介绍信息时代的开端。晶体管的发明弥补了电子管的不足,但工程师们很快又遇到了新的麻烦。虽然那个时代的工程师们因为晶体管发明而备受鼓舞,开始尝试 设计高速计算机,但是问题还没有完全解决:把晶体组件变成电路,还是太笨重了,设计的电路有几千米长的线路和上百万个焊点,每个焊点必须使用手工锡焊连 接,相当费时而且成本高,建造它的难度可想而知。

请仔细看D-17B计算机,你就会发现这台计算机是无数块电路板按照扇形排列,当然都是加固安装,以密密麻麻的信号电缆连接起来,这些信号电缆按照航空航 天军标要求非常严格。但是当我们抽出其中一块,你就会发现,原来电路板上密密麻麻的都是晶体管和阻容元件焊接其上,其复杂程度叫人头大。所以当时科学家和 工程师们仍然希望有更好更先进的技术出现。如果说一个人一生中做出过一项发明,而这一发明不仅革新了我们的工业,而且改变了我们生活的世界,那就非杰克· 基尔比和他的集成电路莫属了。

杰克·基尔比1923年出生于美国密苏里州杰斐逊城, 从小就对电子学有着浓厚的兴趣,读书时他立志成为一名电气工程师。 后来基尔比进入伊利诺斯大学学习电子学,1947年取得电子工程学学士学位,1950年在威斯康星大学获得电子工程硕士学位。

1958 年,34岁的基尔比来到德州仪器公司,从事电路小型化研制。他刚报到没几天,公司全体员工外出度假。按照德州仪器公司当时的惯例,作为一名新员工,他还没 有资格享受长假,所以基尔比就选择独自一人留在实验室工作。他仔细研究了一些电子线路图和设计方案后,突然产生了一个想法:电路中所有的有源器件和无源元 件,都可以在同一块基板上用制作晶体管的办法制作出来。当老板度完假回来时,基尔比已经完成了新方案的设计图。 1958年9月12日,基尔比研制成功世界上第一块集成电路。基尔比回忆:“当时大家都毫不怀疑,只是担心怎样提高产量”。基尔比转换了思维角度,提出了 一个突破性的想法,便改变了我们这个世界。

几根零乱的电线将五个电子元件连接在一起,就形成了历史上第一个集成电路。虽然它看起来并不美观,但事实证明,其工作效能要比使用离散的部件要高得多。历 史上第一个集成电路出自杰克-基尔比之手。集成电路的发明开拓了电子器件微型化的新纪元,开创了人类硅文明时代,引领人们走进信息社会。它的诞生使微处理 器的出现成为了可能,也使计算机走进人们生产生活的各个领域。今天,集成电路在各行各业中获得了广泛的应用,人类生活中,芯片无处不在。到2000年,集 成电路问世42年以后,基尔比因集成电路的发明被授予了诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖评审委员会曾经这样评价基尔比:“为现代信息技术奠定了基础”。这迟来 42年的诺贝尔奖对于基尔比来说实属不易,这也许和他只有硕士学位有关,另外就是业界对于集成电路的发明是工业发明还是科学发现一直有争议。不管怎么说, 基尔比获此殊荣当之无愧,集成电路的发明给整个社会带来了翻天覆地的变化。