日志

晨游伦敦

热度 17 ||

三点半,闹钟响了,赶紧关掉,免得惊醒到大小领导。简单洗漱,再灌上一暖壶热咖啡,最后检查一下背包,出发。

四点差十分,春分已过,但天还没亮。路上一个人都没有,只有叽叽喳喳的鸟儿在练唱。

二十分钟,走到车站,在自动取票机那儿取了票,火车已经提前到了。TNND,到了四点半就进入了所谓的高峰时段,然后票价要高出150%。万恶的私有化,让腐国的火车通勤一族苦不堪言。

偌大的车厢,就只有我和一个年轻小伙儿。五十分钟后,到站了,天色已经有些微明。找了张椅子坐下,忒凉,垫了个笔记本,感觉好一些。可还是觉得凉风阵阵,没法子,半地下的车站,两面通风。自己有些大意,里面只穿了条薄秋裤,也没有穿厚毛衣,而临晨的气温只有二度。算了,还是走一走,活动一下吧,就当是晨游一下伦敦。

街上没啥人。不出几步,就是史密斯菲尔德肉市场(Smithfield Market),这儿自打中世纪以来就是伦敦的肉类批发市场,同时也兼具北京菜市口的功能,若干巨魁盗首都是在这儿归的位,其中包括《勇敢的心》里的那位华莱士。

再往前,一片高楼突兀而起,到了巴比肯屋村(Barbican Estate),这是伦敦城中心少见的高楼建筑群,也是英国粗野主义(Brutalism)建筑的代表之作。二战时期,由于德国空军的轰炸,巴比肯地区沦为残垣断壁,原有的建筑物几乎无一幸免。五十年代末期,伦敦市政府开始重建这一地区,由著名的现代建筑公司张伯伦、鲍威尔与本恩公司(Chamberlin, Powell and Bon)负责设计。整个建筑群除了高层和多层居住用房外,还包括学校、博物馆、青年会设施、消防站、诊所、音乐学院、图书馆、美术馆和大型表演艺术场所--后三项构成巴比肯艺术中心(Barbican Centre)。建筑群基本建于一个数层高的基座上(基座内是停车库和其它基础设施),基座中间则建有水池,基座的各部分则由天桥连接。

信步走到了水池附近,一片高楼之间,是两口长方形的池塘,还有哥特式的圣吉尔斯瘸子门教堂(St. Giles Cripplegate Church)和一所女校。南侧是一口L型的池塘,一处残墙显然是数百年前的旧物,即瘸子门(Cripplegate),芦苇间,两只野鸭子正在那儿游弋。一株玉兰开得正艳,在晨光中花枝招展。

坐在长椅上,就着阳光和清风,灌了口咖啡。

继续溜达。六点多了,地铁站已经开始往外涌出稀稀拉拉的人流。再往前,是芬斯伯里小广场(Finsbury Square),其西侧就是大名鼎鼎如雷贯耳的伦敦金属交易所(London Metal Exchange),若干以亿为单位的“小”交易就是在这儿完成的。东侧则是利物浦大学(University of Livepool)的地盘,不太明白为啥这所大学非要把分校扔在伦敦城里。北侧则是一座帝国风格的五星级酒店,隔着广场相对的是同样风格的办公楼,是澎博的地盘。广场一角立着一块不大的黑色的大理石纪念碑,上面镌刻着43个名字,是75年发生在沼泽门(Moorgate)地铁站事故的死难者,看姓名,里面有两位是华人。

沿街北行不远,是一处石块垒就的城堡式样的大门,门楣上嵌着一面徽章,是一面英格兰十字盾,左上角是一口剑,其后有一大片草坪。除此外没有什么特别标志,Google Map上居然也不做标记,怀疑是军方或者其它国家机器的地盘。

再往前,是约翰·卫斯理(John Wesley)的小教堂(Wesley's Chapel),这位卫理宗(Methodism)的创建者就安息于此。院内的墙上有一副壁画,一群亚非拉的土著正紧密团结在他们的核心周围,有似曾相识的感觉。

随意进入一条小街。路旁有一处大院落,一株茶花正吐出花蕊。院内,阳光撒在一座大宅子的屋顶上,似乎有些不同凡响,不知是哪家豪门的地盘。

一通乱走,进入一条小巷,跑来一位一身紧身装束的汉子,推开一座破败的大门,闪身进去,顺眼看去,这座外表破败的楼房居然在里面是一个健身中心。

被一股香甜的羊角面包吸引着,走进一家咖啡馆,累了,歇会儿。

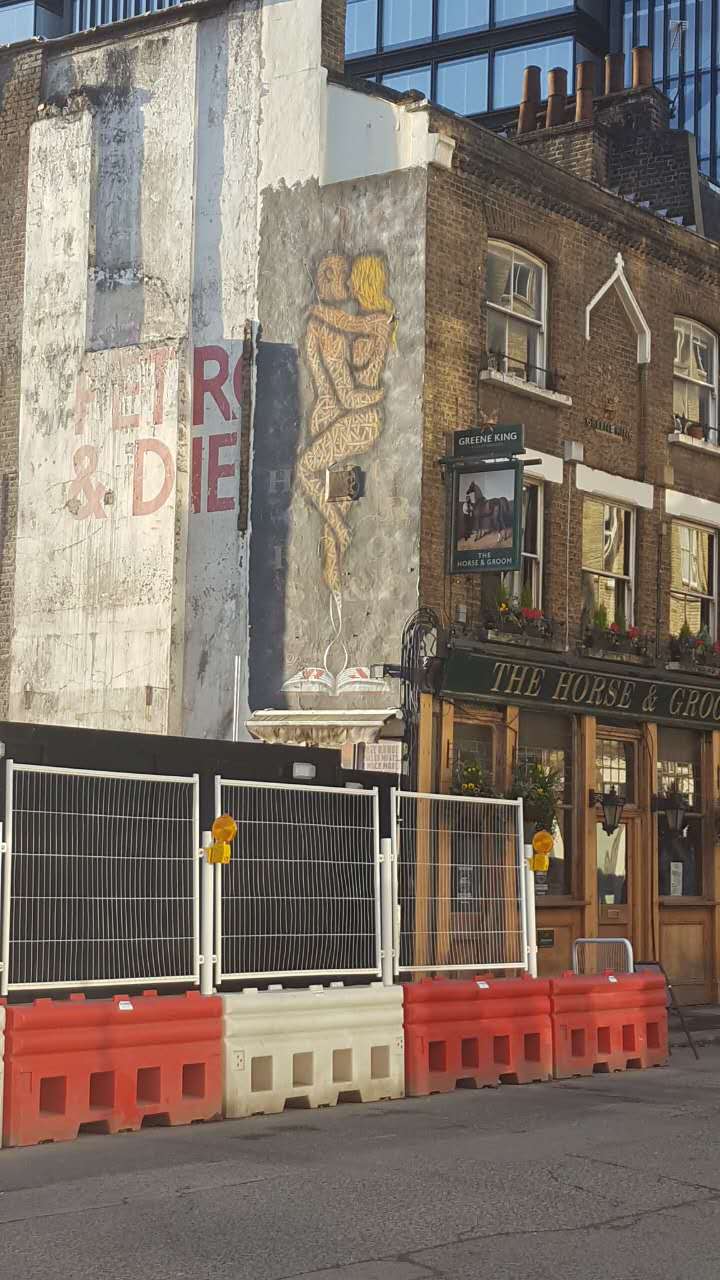

最后,上张辣眼睛的涂鸦。