方恨少 发表于 2017-11-25 19:24

看来手机拍照只能靠构图了

togo 发表于 2017-11-25 19:47

单反机和镜头的最大问题是体积和重量。如果光学原理等基础科学没有突破,单反机就只能这个样子了。 ...

hotmen 发表于 2017-11-25 19:47

转朋友圈了。

有几张照片打不开。

hotmen 发表于 2017-11-25 19:47

转朋友圈了。

有几张照片打不开。

晨枫 发表于 2017-11-26 12:05

帖子怎么转微信圈?我还不会呢。

晨枫 发表于 2017-11-26 11:43

哪几张图打不开?

hotmen 发表于 2017-11-25 22:28

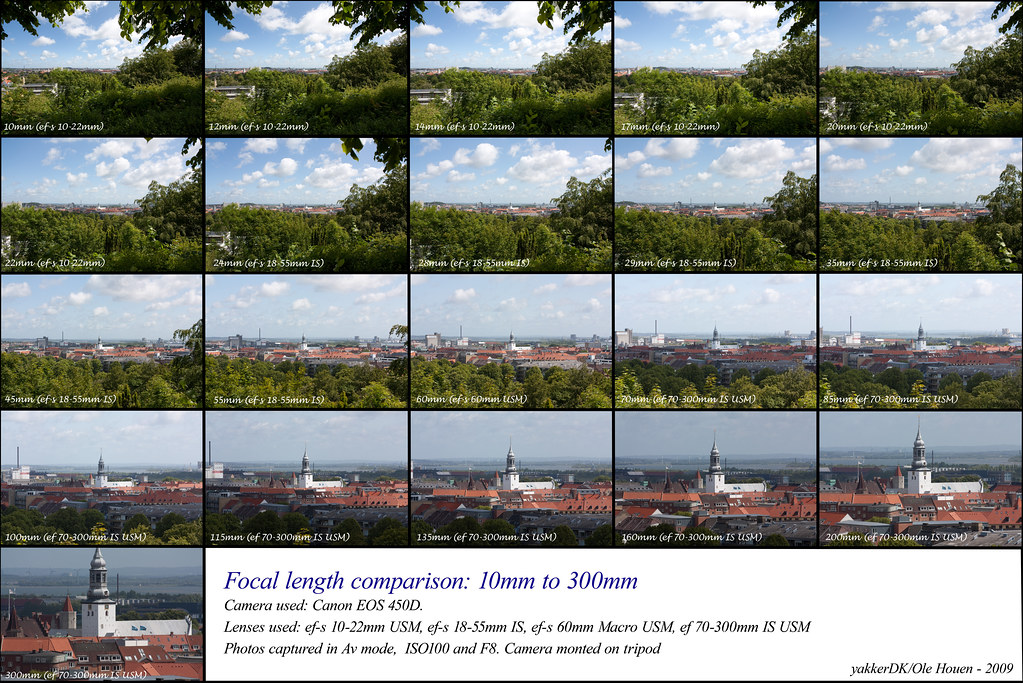

1.针孔相机形成的图像,景深无穷大,但曝光时间也是巨长

2.光学变焦(中)与数码变焦(右)的差别,左为 ...

hotmen 发表于 2017-11-25 22:33

以前的120相机,也是双镜头的,这个能说说吗?

hotmen 发表于 2017-11-25 22:28

1.针孔相机形成的图像,景深无穷大,但曝光时间也是巨长

2.光学变焦(中)与数码变焦(右)的差别,左为 ...

方恨少 发表于 2017-11-26 09:24

看来手机拍照只能靠构图了

删除失败 发表于 2017-11-26 08:18

谷歌的浅景深模拟得像P的一样

冰蚁 发表于 2017-11-26 09:43

你举的iphone例子完全颠覆你上面其它例子的结论嘛。手机拍照的最后堡垒大概只有体育摄影了。快门还是跟不上 ...

晨枫 发表于 2017-11-26 10:50

那你就用手机拍照嘛,又没人拦着你。

冰蚁 发表于 2017-11-26 10:07

猫帅其实问了一个很好的问题。他的想法可以算是光场相机的最原始想法。光场的概念在手机摄影里会越玩越多 ...

晨枫 发表于 2017-11-26 12:04

弄错方向了。光场相机需要的是厚度,手机相机最怕的就是厚度。而且光场相机改变的只是对焦和景深,其他光 ...

冰蚁 发表于 2017-11-26 12:05

你这个是lytro的设计。这条路已经死了。

google 走的是纯算法的路子。

晨枫 发表于 2017-11-26 19:23

你说了半天,就是一个lens blur,也就是模拟的大光圈效果。你肯定没有看完我写的主贴吧?这东西还需要从 ...

冰蚁 发表于 2017-11-26 18:35

看完了。但光场分析肯定是个趋势,会对相机产生一个变革。至于活动物体还真不是问题。图像识别里对活动物 ...

晨枫 发表于 2017-11-26 20:09

我等着天文台、NASA、各国军方用广场取代传统镜头呢。

冰蚁 发表于 2017-11-26 19:31

颠覆和100%取代本来就是两个概念嘛。这年头胶卷机还活着呢。

晨枫 发表于 2017-11-26 22:18

不要替换概念。天文台、NASA、军方的光学应用不是niche,是最前沿技术。你现在的所有……注意是所有…… ...

冰蚁 发表于 2017-11-26 21:42

这个玩意儿可不是简易啊。对大数据的处理应用才是方兴未艾。连大数据专用处理芯片都还在研发中。。。。

n ...

晨枫 发表于 2017-11-26 22:54

别把大数据、人工智能说得那么神秘。骗微信圈可以,在这里就不必了。

NASA在60年代就用数字图像处理了, ...

冰蚁 发表于 2017-11-26 21:59

嘿嘿,就卫星上的电脑那点处理能力,大数据还是算了吧。

晨枫 发表于 2017-11-26 23:00

没错,那就指望着手机干大数据了。

冰蚁 发表于 2017-11-26 22:01

至少华为还整了个寒武纪进去呢。

五月 发表于 2017-11-26 23:55

完全不懂技术,仅仅看个热闹, 给晨大捧个场.

不过为什么人眼的瞳孔比手机镜头大不了多少, 而单反镜头比人 ...

晨枫 发表于 2017-11-27 14:03

人眼作为光学仪器,技术水平是任何镜头望尘莫及的。这个已经到了不能比较的地步了。

小镜头确实可以通过 ...

五月 发表于 2017-11-27 00:30

谢晨大指教。完全不懂技术,乱说几句。

1. 不知道通过光学防抖技术能不能补偿。更有前途的似乎还是算法 ...

晨枫 发表于 2017-11-27 09:55

你提到的一个像素一个像素校正,这已经在卫星照相上做到了。是在卫星上做,还是下传后在地面做,这个不清 ...

冰蚁 发表于 2017-11-27 09:17

人眼的强其实是强在人脑的后期处理。所以算法和专用芯片会是非常非常重要的一部分。这块因为以往技术还不 ...

晨枫 发表于 2017-11-27 10:19

照个眼科医生问问吧,别想当然。

| 欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |