; H! J1 w5 y2 e: I1 R7 z7 o

; H! J1 w5 y2 e: I1 R7 z7 o

# }. o+ @9 x6 b9 R0 e* Y8 h

# }. o+ @9 x6 b9 R0 e* Y8 h / F# J- @! _7 U

/ F# J- @! _7 U $ o' o% Y( h- D# k# ?

$ o' o% Y( h- D# k# ? & _* P& v- z/ ~; x7 G5 S8 |

& _* P& v- z/ ~; x7 G5 S8 | 8 o8 ^9 q; p6 R j

8 o8 ^9 q; p6 R j 6 r/ l2 a' v+ V) J3 o- W8 n

6 r/ l2 a' v+ V) J3 o- W8 n

. c0 d! |% t3 a

. c0 d! |% t3 a

* x$ O$ D! g% F- J

* x$ O$ D! g% F- J

# M3 S9 U7 n) ^

# M3 S9 U7 n) ^ ' N7 l( I+ k. z: ?* }1 y4 f

' N7 l( I+ k. z: ?* }1 y4 f

1 c) }$ Y7 w9 [

1 c) }$ Y7 w9 [testjhy 发表于 2017-5-29 13:32+ j, j- O' b& q

哈哈,从观网看到,又赶快回爱网。果然,爱网更专业一点,另外,晨大估计又怕被爱网的人嘲笑,不敢嘲笑阿三 ...

chenchanghai 发表于 2017-5-29 13:46

有钱真好! U& C/ B! i7 e8 M' f

这玩意能用在战斗机上吗?飞行员估计受不了。

chenchanghai 发表于 2017-5-29 13:460 h2 J/ ~2 n: x3 G& M4 y5 A: J

有钱真好3 R; i' Q$ y* l$ b% q

这玩意能用在战斗机上吗?飞行员估计受不了。

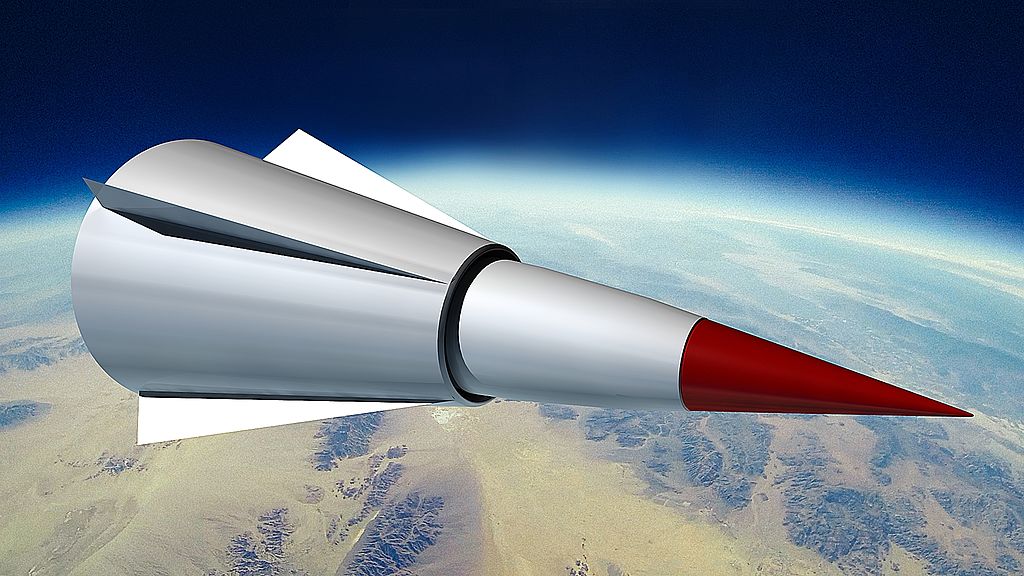

这些年来,中国在科学研究与工业技术各方面取得了巨大的成就,但中国依然是发展中国家。在众多传统领域,中国还有很多方面落后于世界先进水平,例子不胜枚举,毕竟发达国家的发达不是在睡懒觉中从天上掉下来的,别人也在努力,别人的起点还更高,中国只有静下心、扎实努力。但传统领域毕竟是传统领域,发展还在继续,速度总是在慢下来的,假以时日,不懈追赶的中国是可以追得上世界前沿的。从电冰箱、彩电还需要全国一盘棋攻关到歼-20、C919和天宫、神舟,中国就是这样一步一步过来的。但在颠覆性的新领域,大家的起点都是一样的,中国有信心、有能力,也正在发力,直冲世界前沿,高超音速正是这样一个领域。更快,更高,更远,我们的目标是星辰大海。中国加油!

testjhy 发表于 2017-5-28 23:32% r5 Z- o5 ~- U

哈哈,从观网看到,又赶快回爱网。果然,爱网更专业一点,另外,晨大估计又怕被爱网的人嘲笑,不敢嘲笑阿三 ...

chenchanghai 发表于 2017-5-28 23:46

有钱真好 z- k% c) v" i2 U; w

这玩意能用在战斗机上吗?飞行员估计受不了。

jeckforlete 发表于 2017-5-29 01:32

1.5亿能出这么多成果?老美连这点钱都投不出来?总是感觉too good to be true…… ...

料理鼠王 发表于 2017-5-29 01:56

一方面的导弹攻击,另一方面是防空。$ [4 D6 @6 u6 f @3 s. d# c

彻底解决实用性后,一般的国家就没有制空权了。

完全变成不对等的对 ...

五月 发表于 2017-5-29 02:31

将晨大的帖子存在硬盘上了,20后回来再看。

$ K/ b- y1 `' i( F

实在不可思议,不可思议,不可思议。

njyd 发表于 2017-5-29 04:32

耐热能力提高近万倍?原文如此?

江城如画里 发表于 2017-5-29 07:57

这么说吧,我感觉这1.5亿可能成为人类历史上花费的最值得的1.5亿……

库布其 发表于 2017-5-29 13:51

居然不提漂了一年刚刚落地的X37B。。期待能解读一下这个在轨一年的东西在干嘛。 ...

五月 发表于 2017-5-29 16:31$ Z, t3 P2 z8 N, ~. D/ R

将晨大的帖子存在硬盘上了,20后回来再看。

5 R3 z) w6 G4 a4 `9 S+ k% q1 j

实在不可思议,不可思议,不可思议。

/ q$ h7 g6 p8 }, f3 T% ^

/ q$ h7 g6 p8 }, f3 T% ^晨枫 发表于 2017-5-29 21:20

高超音速战斗机估计还是很遥远的事,但爆轰发动机可能没有那么遥远,这东西可以从静止到M4没有效率损失, ...

youyouyuyu 发表于 2017-5-29 14:26

感觉这东西要是成熟了,跟美国连海战都打不起来了,因为根本没法防。原来的什么舰什么船都不好使了,) L. N/ n. d3 T- o0 \4 h0 [! X1 W9 v

{:1 ...

小书童 发表于 2017-5-29 20:24

多谢晨大的搬运,这么看好像图多一些哦:)1 C9 r* q3 [. c7 ~6 {) y9 V

很多地方看起来更清楚明白一些:)

“中国的TRRE采用上下并列的 ...

晨枫 发表于 2017-5-30 06:03

那也不至于。导弹刚出现的时候,也有人这么说,现在海战不照样打得起来吗? ...

晨枫 发表于 2017-5-29 21:25. i) q* `* Z9 D: b9 ? w

原文如此。而且原文来自科学院力学所陈立红研究员。

njyd 发表于 2017-5-29 22:353 U9 f' H' f2 T/ R+ C/ y. v2 N

这句肯定有问题。

Chen says accomplishments in lightweight and heat-resistant materials, including structural TPS, include the development of materials in which resistance to thermal shock was enhanced by ‘“bionic” (biologically inspired) design of a ceramic surface structure. The result “increased thermal resistance by nearly 10,000 times,” she adds.

猫元帅 发表于 2017-5-30 11:22

没有吧。上一次舰对舰海战是什么时候了?不会是西沙海战了吧。

小书童 发表于 2017-5-30 10:24( H! O& \) F. c0 _

多谢晨大的搬运,这么看好像图多一些哦:)

很多地方看起来更清楚明白一些:)4 ?$ R+ R4 m* c' G

“中国的TRRE采用上下并列的 ...

燕庐敕 发表于 2017-5-30 13:206 o4 l2 W# t2 Y' ^3 |; v

是88年南沙吧。

晨枫 发表于 2017-5-30 12:52# W. C* _) P: F& a* D" l! n1 Z

Chen就是力学所研究员陈立红,在大会上做key note讲话。

njyd 发表于 2017-5-30 09:21

给我原文我也看不懂,不过根据百度翻译:“结果“增加了近10000倍的热阻,””,似乎不是温度。

...

晨枫 发表于 2017-5-30 23:28

我说的也是“耐热能力提高近万倍”,没有说温度啊。

njyd 发表于 2017-5-31 06:16! V( q0 g6 n- a; u4 L

热阻和耐热能力不能完全划等号吧?4 U' @" G6 V1 c+ q+ r

比如说聚氨脂泡沫塑料热阻很高,但它的耐热能力呢?, y! u \- U1 @) N r2 w

而且耐热能力的提 ...

晨枫 发表于 2017-5-31 21:29

thermal resistance不是你所说的对应于电阻的热阻,就是耐热能力,好比手表上的water resistance。你说的 ...

njyd 发表于 2017-6-1 07:21$ h4 i" U; @/ N J9 G

那你说说这耐热能力倍数按什么算吧?比如说铝的耐热能力是200摄氏度(具体数字瞎说的),提高一万倍是多 ...

晨枫 发表于 2017-6-1 21:266 g/ `! G; k( l( L. V! J2 v- A! p

我不是热防护专家,陈立红也没有说清楚她的确切定义,这是英文维基,有比较详细的解释,有多种定义和度量 ...

晨枫 发表于 2017-6-1 21:269 t/ Y( g# J, |3 |7 E9 ^' O) Q

我不是热防护专家,陈立红也没有说清楚她的确切定义,这是英文维基,有比较详细的解释,有多种定义和度量 ...

,“美媒:洛马公司将尽快试飞高超声速验证机 对手进步很快”+ l l9 G; {+ f% A2 f o

,“美媒:洛马公司将尽快试飞高超声速验证机 对手进步很快”+ l l9 G; {+ f% A2 f o大时代的看客 发表于 2017-6-8 13:48, Q) B: {8 g* P7 L5 e7 Q- F) N

美帝急了,“美媒:洛马公司将尽快试飞高超声速验证机 对手进步很快”6 J3 M8 k h2 A; e" \

http://www.guancha.cn/milit ...

大时代的看客 发表于 2017-6-7 23:48* g6 V4 O. r' x/ ~

美帝急了,“美媒:洛马公司将尽快试飞高超声速验证机 对手进步很快”+ G( p3 u& k9 w3 x1 D9 \7 \, N

http://www.guancha.cn/milit ...

江城如画里 发表于 2017-6-8 00:32( W, Q5 _4 ?1 j/ G! y

发动机结构居然很像……

njyd 发表于 2017-6-1 21:21 Z3 \1 r5 |+ u, S6 ]

那你说说这耐热能力倍数按什么算吧?比如说铝的耐热能力是200摄氏度(具体数字瞎说的),提高一万倍是多 ...

| 欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |