-

30689914image-23-2.png (852.15 KB, 下载次数: 380)

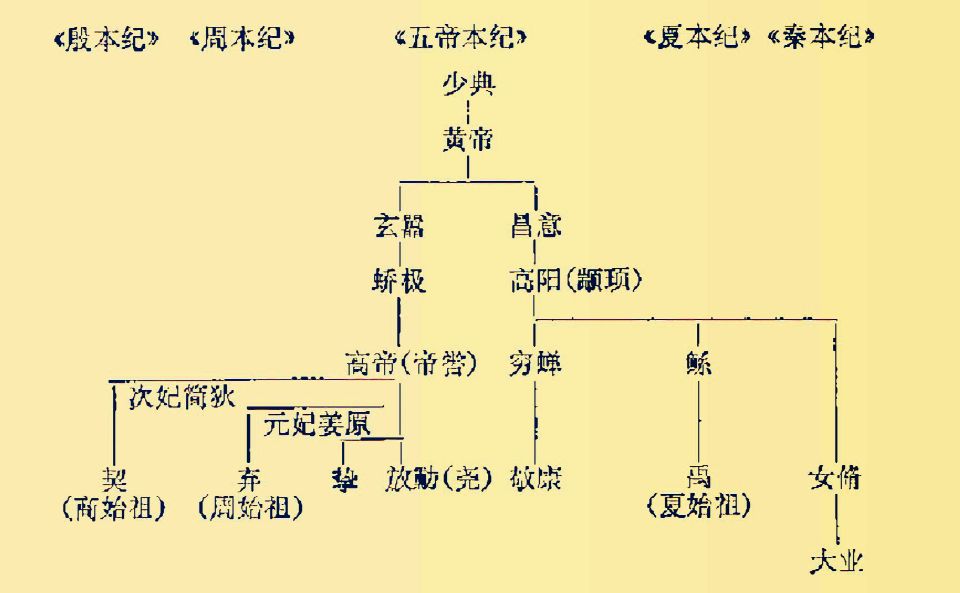

秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女脩。女脩织,玄鸟陨卵,女脩吞之,生子大业。大业取少典之子,曰女华。女华生大费,与禹平水土。已成,帝锡玄圭。禹受曰:“非予能成,亦大费为辅。”帝舜曰:“咨尔费,赞禹功,其赐尔皂游。尔后嗣将大出。”乃妻之姚姓之玉女。大费拜受,佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服,是为柏翳。舜赐姓嬴氏。

大费生子二人:一曰大廉,实鸟俗氏;二曰若木,实费氏。其玄孙曰费昌,子孙或在中国,或在夷狄。费昌当夏桀之时,去夏归商,为汤御,以败桀于鸣条。

/ g" ]/ f9 P1 A6 l7 V4 |1 \

/ g" ]/ f9 P1 A6 l7 V4 |1 \ ! F* u; ?# e' K) E

! F* u; ?# e' K) E大廉玄孙曰孟戏、中衍,鸟身人言。帝太戊闻而卜之使御,吉,遂致使御而妻之。自太戊以下,中衍之后,遂世有功,以佐殷国,故嬴姓多显,遂为诸侯。

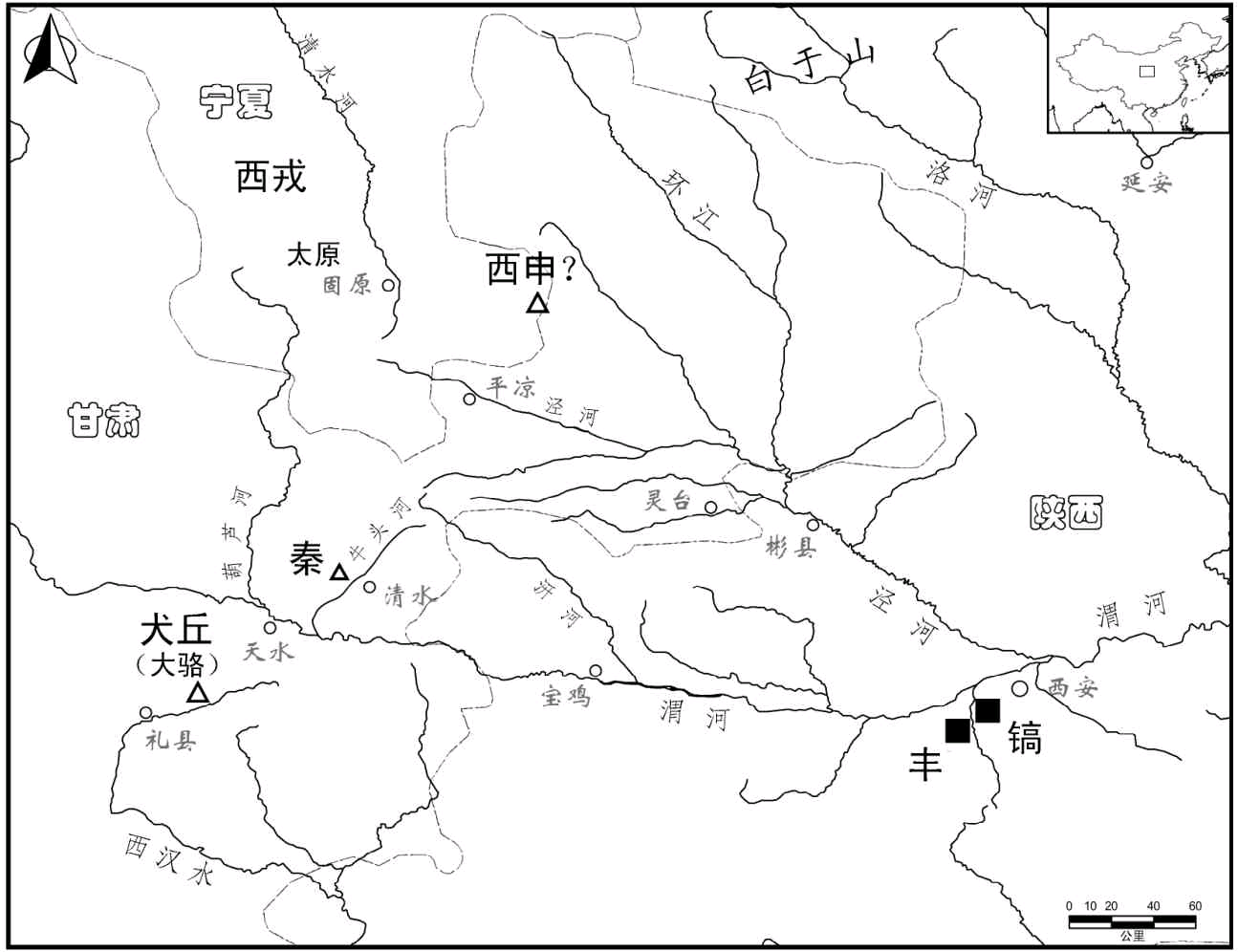

其玄孙曰中潏,在西戎,保西垂。生蜚廉。蜚廉生恶来。恶来有力,蜚廉善走,父子俱以材力事殷纣。

30689914image-23-2.png (852.15 KB, 下载次数: 380)

QQ图片20210917145314.jpg (83.31 KB, 下载次数: 371)

QQ图片20210917162018.jpg (48.81 KB, 下载次数: 371)

167733306_4_20190806100054441.jpg (93.25 KB, 下载次数: 362)

20200114165108293.jpg (42.97 KB, 下载次数: 358)

石工 发表于 2021-9-21 07:09/ W8 j0 a' c3 g$ o# e8 q. ]2 x

《秦本纪》里,最迷幻的角色就是老申家。

/ |& K8 H4 {. [$ Q/ s2 n

按申候的说法,他家祖上收了老秦家当家的当女婿,翁婿一起效忠老 ...

QQ图片20210921205652.png (353.72 KB, 下载次数: 379)

石工 发表于 2021-9-21 07:09' u' Z' f" s# A. _# p8 X

《秦本纪》里,最迷幻的角色就是老申家。- _/ ]9 x2 f5 R ^* z

2 u7 I& }# I! f3 K; d6 T6 \

按申候的说法,他家祖上收了老秦家当家的当女婿,翁婿一起效忠老 ...

5 f3 o* k5 J: o+ \

5 f3 o* k5 J: o+ \smileREGENT 发表于 2021-9-21 20:55& Q _1 F# J* A3 i) u; D

"申"真的是一个很有意思的族群、国家。关于“申”的记载,首先,确信无疑的是,申是姜姓大国,姜姓四岳( ...

老票 发表于 2024-11-13 19:58/ a+ P/ M3 n+ s1 x; g! t

考古扒一下鼠牙医的精品旧作,关于“申”这个字要请教一下:

( A2 G0 J7 U' e5 h1 n

魔都也称申城,据传名字来源于这里是春申君 ...

| 欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |